|

|---|

|

|---|

| ここの教材は障害の重い重度・重複障がい児が学習するための教材の一覧表です。なお、一覧表には教材という言葉より学習ということばを使用し学習の意味合いをだしました。 行動の自発と初期の学習で大切なことは、姿勢です。 仰向けの姿勢では、体の後ろで外界の刺激を受け入れ、働きかけています。 したがって、体の後ろ側にメロディステップの遊具を置くのもひつの方法です。 また、体の後ろの部分を手で触ってみることも必要です。 外界へ働きかける体の部分には、背中、足、口などがあります。手で操作するのはそれらの活動のあとです。 |

| 1 |  |

メロディマットの学習 (背臥位の姿勢で背中や腰でメロディマットを押し音をだす) |

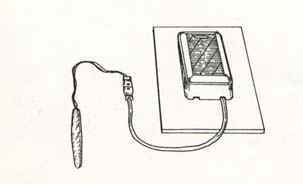

| 2 | シート・スイッチの学習 頭、背中、腰で押しつければ、スイッチが入る。 障害の重い寝たきりの子供さんは体の全面よりも背面への動きが優位であるので、寝たきりの子供さんには有効である。 |

|

| 3 | カミカミスイッチ(感圧スイッチ)の学習 先端のスイッチをかむとスイッチが入る。 |

|

| 4 |  |

カミカミスイッチ(ビール缶で作成)の学習 ビール缶のアルミを切断しスイッチとしその上にビニールテープをまく。 |

| 5 |  |

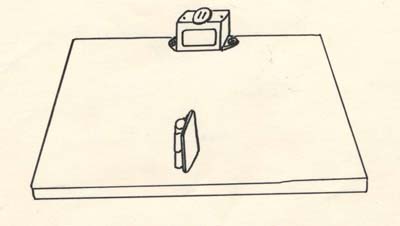

踏み板スイッチ・手押しスイッチの学習 |

| 6 |  |

ラジカセ操作スイッチの学習 レバースイッチを押すとテープレコーダーのスイッチが入る。 |

| 7 |  |

おもちゃ入力スイッチの学習 レバースイッチを押すとおもちゃのスイッチが入り、ミッキーマウスが太鼓をたたく。 |

| 8 |  |

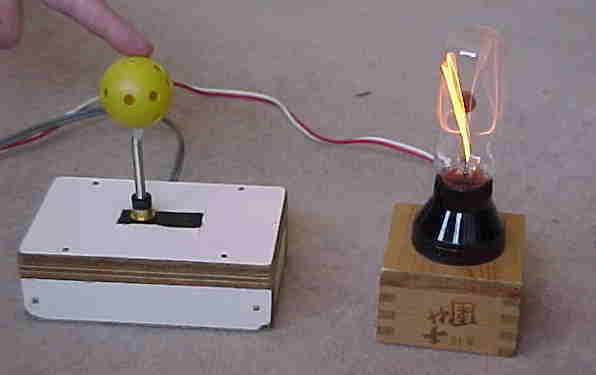

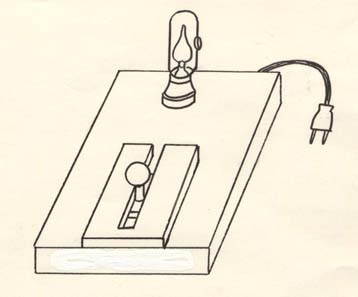

フィラメントの誘動電球操作の学習 スイッチを押すと誘動電球のフィラメントがゆれる。 注視や追視の学習に有効。 |

| 9 | 顎おしスイッチの学習 じゃばらの先端のスイッチを顎でおしすいっちを入れる。 |

|

| 10 |  |

頬押しスイッチの学習 <机座位:うつ伏せの姿勢>頬でスイッチを押しホロホロブザーを鳴らす。 |

| 11 |  |

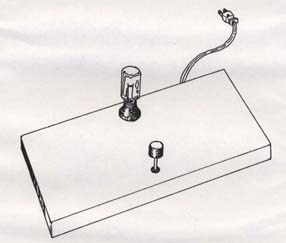

レバー操作スイッチの学習 レバーを歯で噛んで電球(フィラメントの誘動電球)をつける。また、手でレバーを電球をつける。 |

| 12 |  |

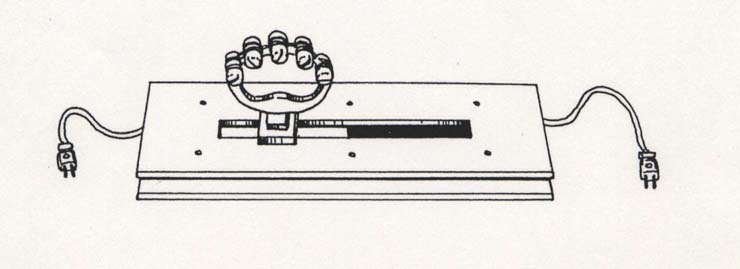

取っ手付きスライドスイッチの学習 |

| 13 |  |

足けりスイッチの学習 足でけってスイッチを入れる。 |

| 14 |  |

両手押しスイッチの学習 取っ手を両手で押せば前方に丸板が動きスイッチが入る。 |

| 15 |  |

左右への筒押しスイッチの学習 左右へ筒を動かせばスイッチは入る |

| 16 |  |

回転式スイッチの学習 |

| 17 |  |

手操作スイッチの学習 手でブロックを手前に引きスイッチを入れ、電球をつける。 |

| 18 |  |

左右スライドスイッチの学習 ベアリングがついているためにすべりが非常によい。また、左右へのすべりがいいために方向性がでやすい。 |

| 19 |  |

リングベルスライドスイッチの学習 |

| 20 |  |

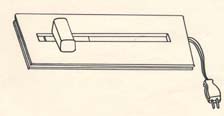

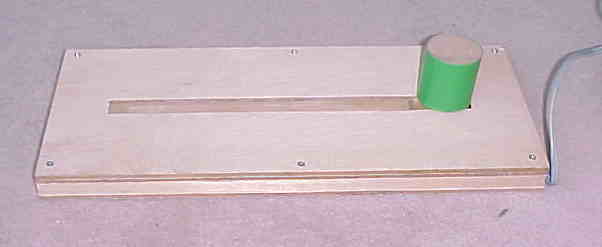

ブロック(立方体)スライドスイッチの学習 ブロックをスライドさせるとスイッチが入る。 手をまっすぐに動かす学習に有効である。 |

| 21 |

|

ブロック(円柱)スライドスイッチの学習 ブロックをスライドさせるとスイッチが入る。 手をまっすぐに動かす学習に有効である。 |

| 22 | 弁別・見本合わせ学習(肢体不自由児用) 肢体不自由児のためのための弁別・見本合わせ学習機器である。弁別学習では、手前の2本のスイッチ(四角用スイッチ、三角用スイッチ)の正刺激用スイッチを押せば、正刺激にランプがつきその形が光る。また、それに玩具をつなげば、光が光ると同時に電動玩具が動く。見本合わせの学習では、見本を見せその見本と同じ選択用スイッチを押せば、選択肢の形が光りそれにつないだ電動玩具が作動する。 |

|

| 23 |  |

交互スイッチの学習 左右の取っ手を上下に動かせば交互にスイッチが入る。 |

| 24 |  |

電池入れスイッチの学習 電池をプラスチックの筒の中に入れるとスイッチが入る。 |

| 25 |  |

リレースイッチの学習 ひとつのスイッチで音と光が同時に作用する教材である。 |

| 26 |  |

ドラエモンスイッチの学習 |

| 27 |  |

取っ手つきスライドスイッチの学習 |

| 28 |  |

取っ手つき肘のせスライドスイッチの学習 |

| 29 |  |

足・手で押すスイッチの学習 |

| 30 |  |

両肘つきスライドスイッチの学習 |